相關說明:

高血脂、高血壓、高血糖及高尿酸合稱為“四高”,都是屬于代謝異常所引發的疾病。據有關統計,與高脂血癥相關的心腦血管疾病患者目前已接近2億,且患者人群由以往的五十歲以上,向三四十歲轉移,發病年齡日趨年輕化。預計2010~2030年我國心血管病事件(心肌梗死、猝死、不穩定性心絞痛、腦卒中等)約增加920萬。以低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)或總膽固醇(TC)升高為特點的血脂異常是動脈粥樣硬化性心血管疾病(ASCVD)重要的危險因素;降低LDL-C水平,可顯著減少ASCVD的發病及死亡危險有效控制血脂異常,對我國

ASCVD 防控具有重要意義。

常規檢測血脂基本項目應包含:(1)總膽固醇(TC,正常參考3.1~5.7

mmol/L,120~220 mg/dL);(2)甘油三脂(TG,0.4~1.7 mmol/L,35~150 mg/dL);(3)高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C,1.0~1.6 mmol/L,38.6~61.8 mg/dL);(4)低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C,0~3.4 mmol/L,0~131.3 mg/dL),其中只要有1項異常,即診斷“血脂異常”。

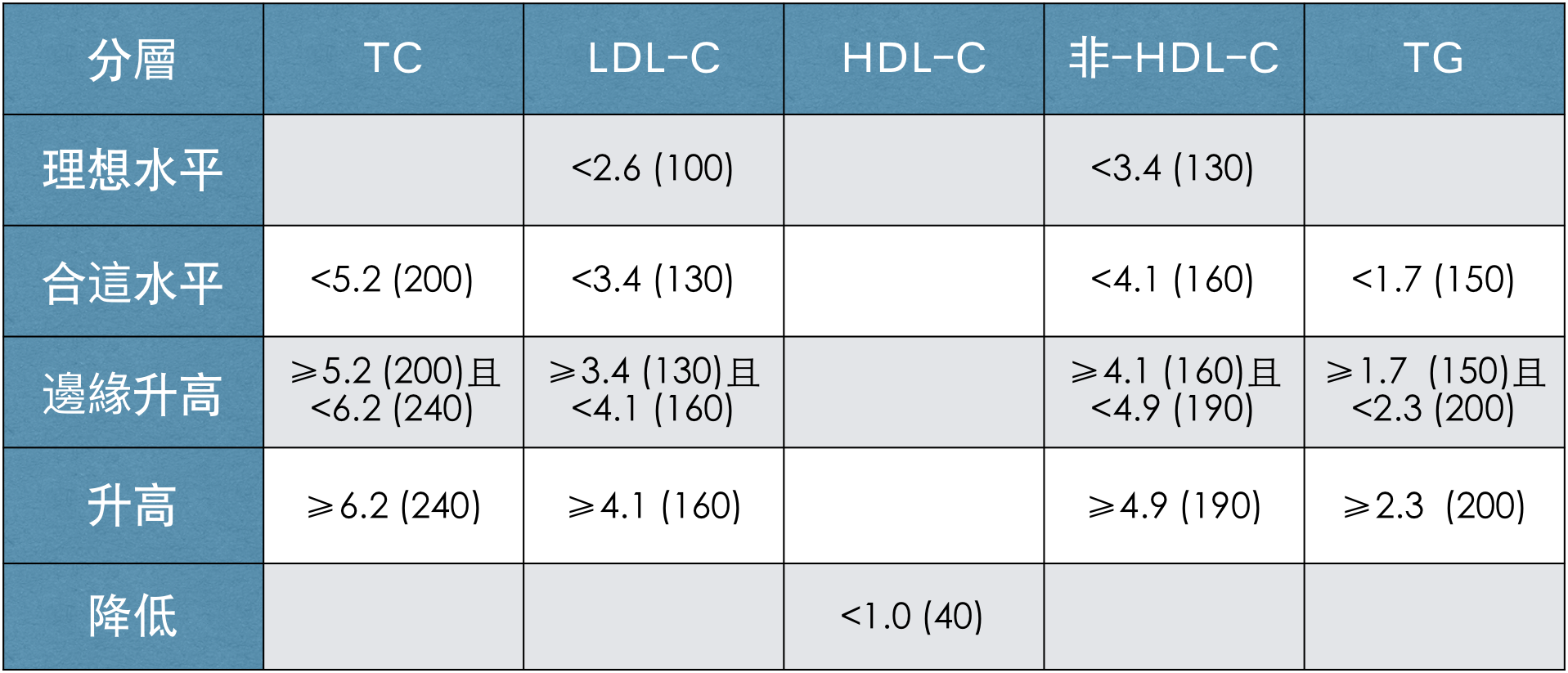

一、血脂合適水平和異常切點

血脂異常的主要危害是增加ASCVD的發病危險。這些血脂合適水平和異常切點主要適用于ASCVD一級預防的目標人群。

中國ASCVD一級預防人群血脂合適水平和異常分層標準[mmol/L

(mg/dL)]

【注】ASCVD:動脈粥樣硬化性心血管疾病;TC:總膽固醇;LDL-C:低密度脂蛋白膽固醇;HDL-C:高密度脂蛋白膽固醇;非-HDL-C:非高密度脂蛋白膽固醇;TG:甘油三酯。

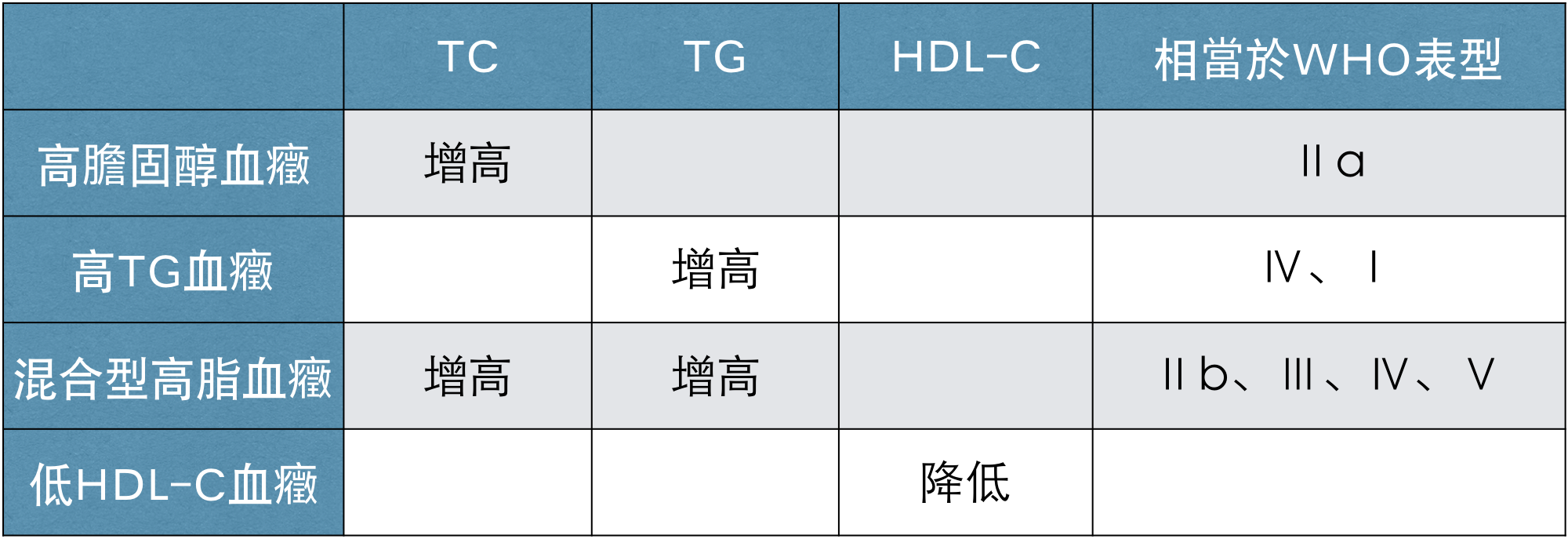

二、血脂異常分類

俗稱的高脂血癥,是指血清中膽固醇和(或)TG水平升高。實際上血脂異常也泛指包括低HDL-C血癥在內的各種血脂異常分類較繁雜。最簡單的有病因分類和臨床分類二種。

1. 病因分類

繼發性高脂血癥(其他疾病所引起,如肥胖、糖尿病、腎病綜合征、甲狀腺功能減退癥、腎功能衰竭、肝臟疾病、系統性紅斑狼瘡、糖原累積癥等)、 原發性高脂血癥(單基因或多基因突變所致)及家族性高膽固醇血癥。

2. 臨床分類

高膽固醇血癥、高甘油三酯血癥、混合型高脂血癥及低高密度脂蛋白血癥。

血脂異常的臨床分類

【注】TC:總膽固醇;TG:甘油三酯;HDL-C:高密度脂蛋白膽固醇;WHO:世界衛生組織。

三、血脂異常篩查

1. 40歲以上男性和絕經期后女性

每年檢測1次血脂,ASCVD患者及其高危人群每3~6個月檢測1次血脂。

2. 20~40歲成年人

建議至少每5年測量1次血脂(包括

TC、LDL-C、HDL-C 和 TG)。

3. ASCVD患者及其高危人群

應每3~6個月測定1次血脂。因ASCVD住院患者,應在入院時或入院24h內檢測血脂。

血脂檢查的重點對象包括:

a. 有動脈粥樣硬化性心血管病病史者;

b. 有高血壓、糖尿病、肥胖、吸煙等多種心血管病危險因素者;

c. 有早發性心血管病家族史者(指一級直系親屬中,男性55歲前或女性65歲前患缺血性心血管病者)或有家族性高膽固醇血癥患者;

d. 皮膚或肌腱黃色瘤及跟腱增厚者;

e. 外周動脈粥樣硬化性血管病患者。

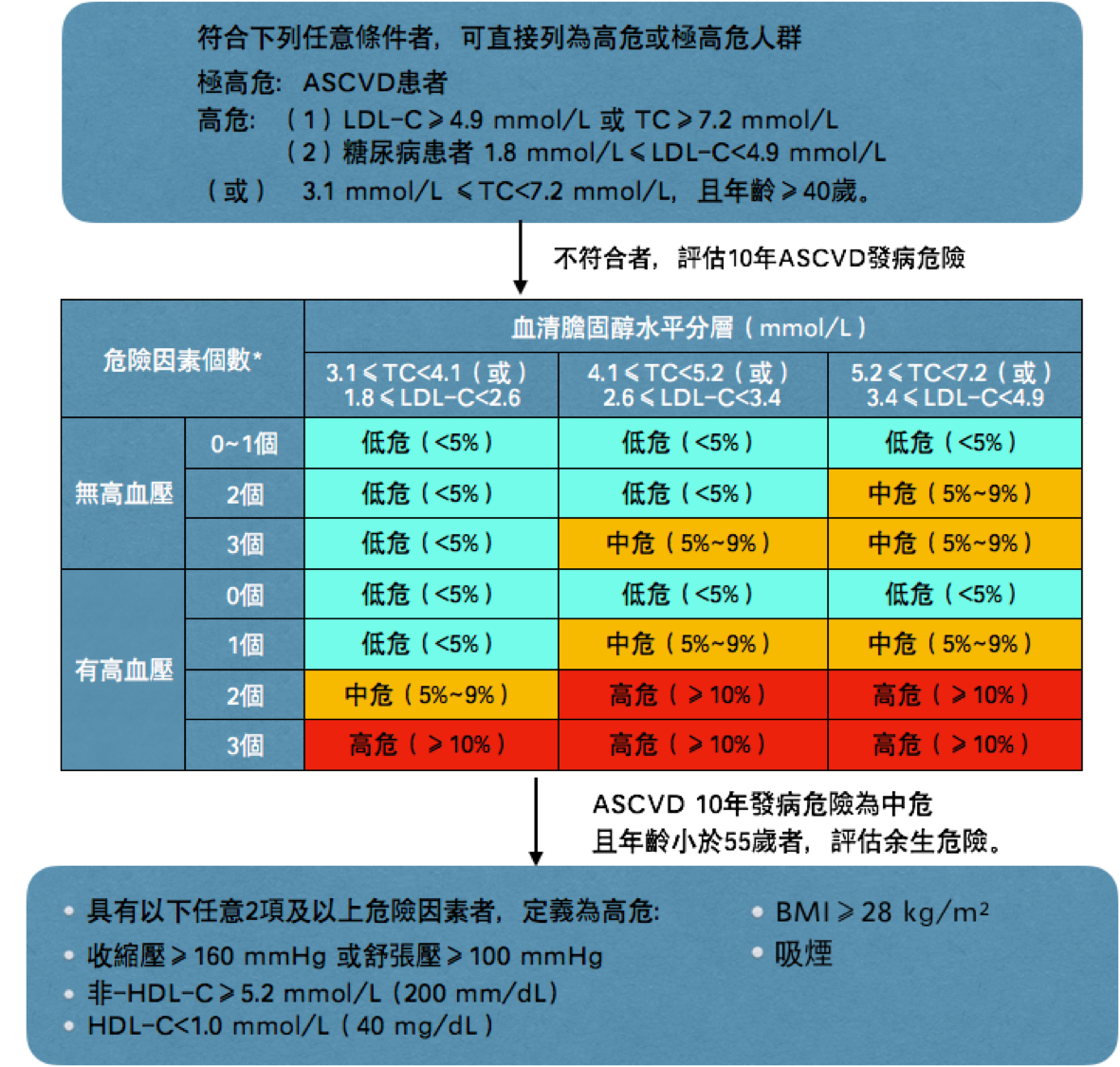

四、總體心血管危險評估

核心策略:依據ASCVD發病危險采取不同強度干預措施。

治療決策的基礎:總體心血管危險評估,評估需按照推薦的流程進行。

【注】對年齡低于55歲人群應關注心血管病余生危險。

【注】*:包括吸煙、低HDL-C及男性≥45歲 或 女性≥55歲。慢性腎病患者的危險評估及治療請參見特殊人群血脂異常的治療。ASCVD:動脈粥樣硬化性心血管疾病;TC:總膽固醇;LDL-C:低密度脂蛋白膽固醇;HDL-C:高密度脂蛋白膽固醇;非-HDL-C:非高密度脂蛋白膽固醇;BMI:體重指數。1mmHg=0.133kPa。

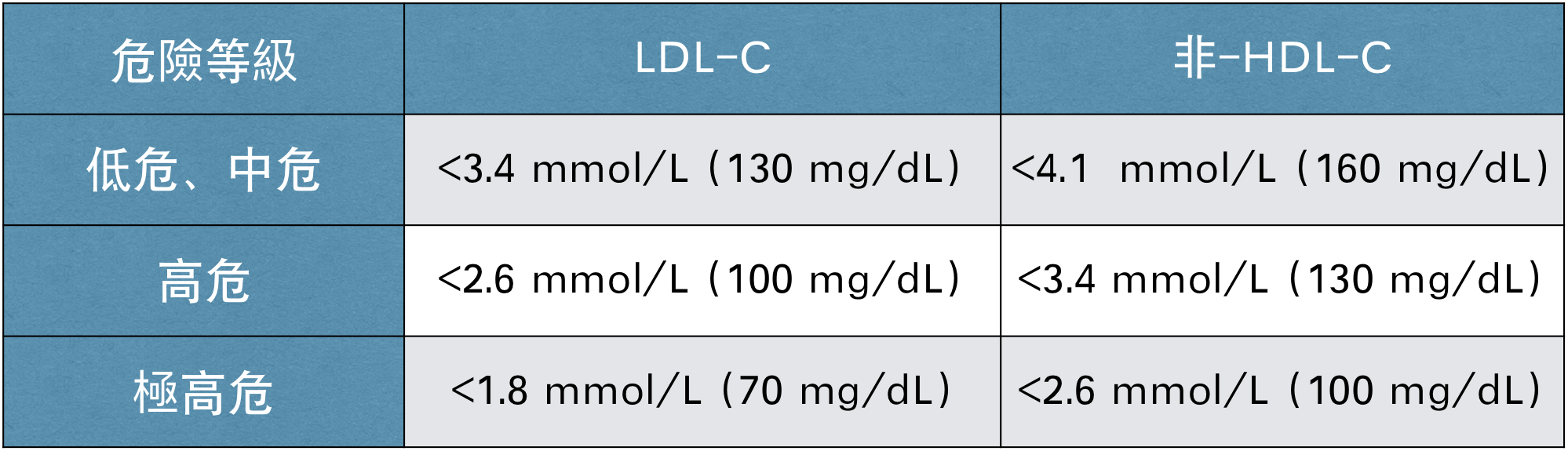

五、血脂異常的治療

1. 治療原則

1)臨床上應根據個體ASCVD 危險程度,決定是否啟動藥物調脂治療。

2)將降低LDL-C 水平作為防控ASCVD 危險的首要干預靶點,非-HDL-C可作為次要干預靶點。

3)調脂治療需設定目標值:極高危者LDL-C<1.8 mmol/L;高危者LDL-C<2.6

mmol/L;中危和低危者LDL-C<

3.4mmol/L。

4)LDL-C基線值較高不能達目標值者,LDL-C至少降低50%;極高危患者LDL-C基線在目標值以內者,LDL-C仍應降低30%左右。

5)臨床調脂達標,首選他汀類調脂藥物。起始宜應用中等強度他汀,根據個體調脂療效和耐受情況,適當調整劑量,若膽固醇水平不能達標,與其他調脂藥物聯合使用。

2. 治療措施

1)調脂治療靶點:LDL-C(首要)/非-HDL-C(次要);

2)調脂目標值設定:準確評估治療有效性,提高患者依從性;

3)調脂達標值:危險 獲益程度+衛生經濟學;

4)調脂達標策略:

首選他汀類調脂藥物;

目前尚無關于中國人群高強度他汀治療的安全性數據;

起始應用中等強度他汀,適當調整劑量;

若不達標,與其他調脂藥物(如依折麥布)聯合應用。

5)其他血脂異常的干預:尚缺乏相關臨床試驗獲益的證據;

6)生活方式干預:飲食治療和改善生活方式;

7)治療過程的監測:長期堅持,才能獲得良好的臨床益處。

不同ASCVD危險人群降LDL-C/非-HDL-C治療達標值

【注】ASCVD:動脈粥樣硬化性心血管疾病;LDL-C:低密度脂蛋白膽固醇;非-HDL-C:非高密度脂蛋白膽固醇。

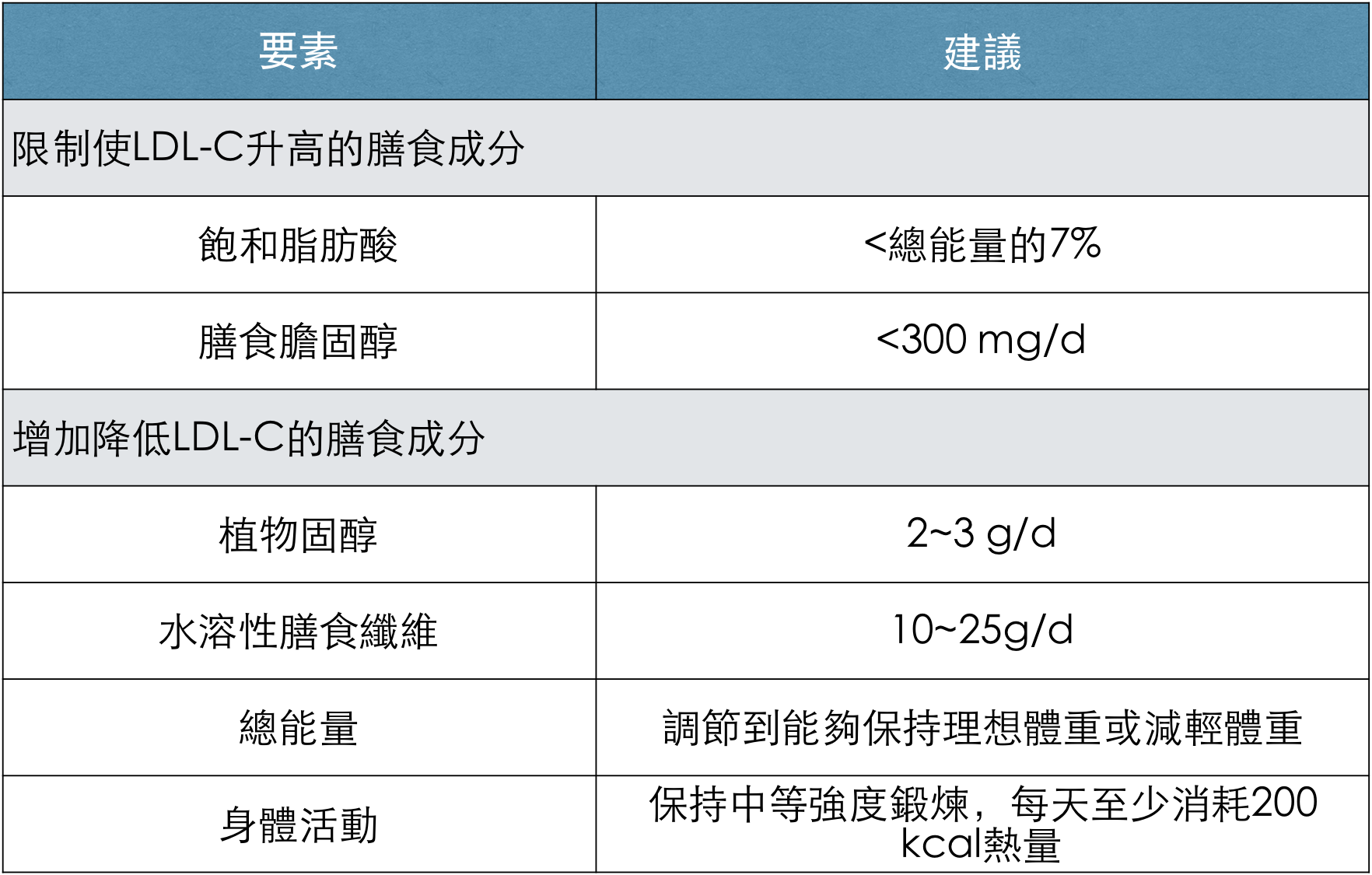

六、治療性生活方式改變

治療性生活方式改變的要點主要包括: 在滿足每日必需營養需要的基礎上控制總能量;合理選擇各營養要素的構成比例;控制體重,戒煙,限酒;堅持規律的中等強度代謝運動。

1. 控制體重(BMI 20.0~23.9Kg/m2);

2. 身體活動(建議每周5~7天、每次30min中等強度);

3. 戒煙(戒煙門診、戒煙熱線咨詢以及藥物);

4. 限制飲酒。

生活方式改變基本要素

【注】LDL-C:低密度脂蛋白膽固醇。

七、調脂藥物

1. 主要降低膽固醇的藥物

該類藥物的主要作用機制是抑制肝細胞內膽固醇的合成,加速LDL分解代謝或減少腸道內膽固醇的吸收,包括他汀類、膽固醇吸收抑制劑、普羅布考、膽酸螯合劑及其他調脂藥(脂必泰、多廿烷醇)。

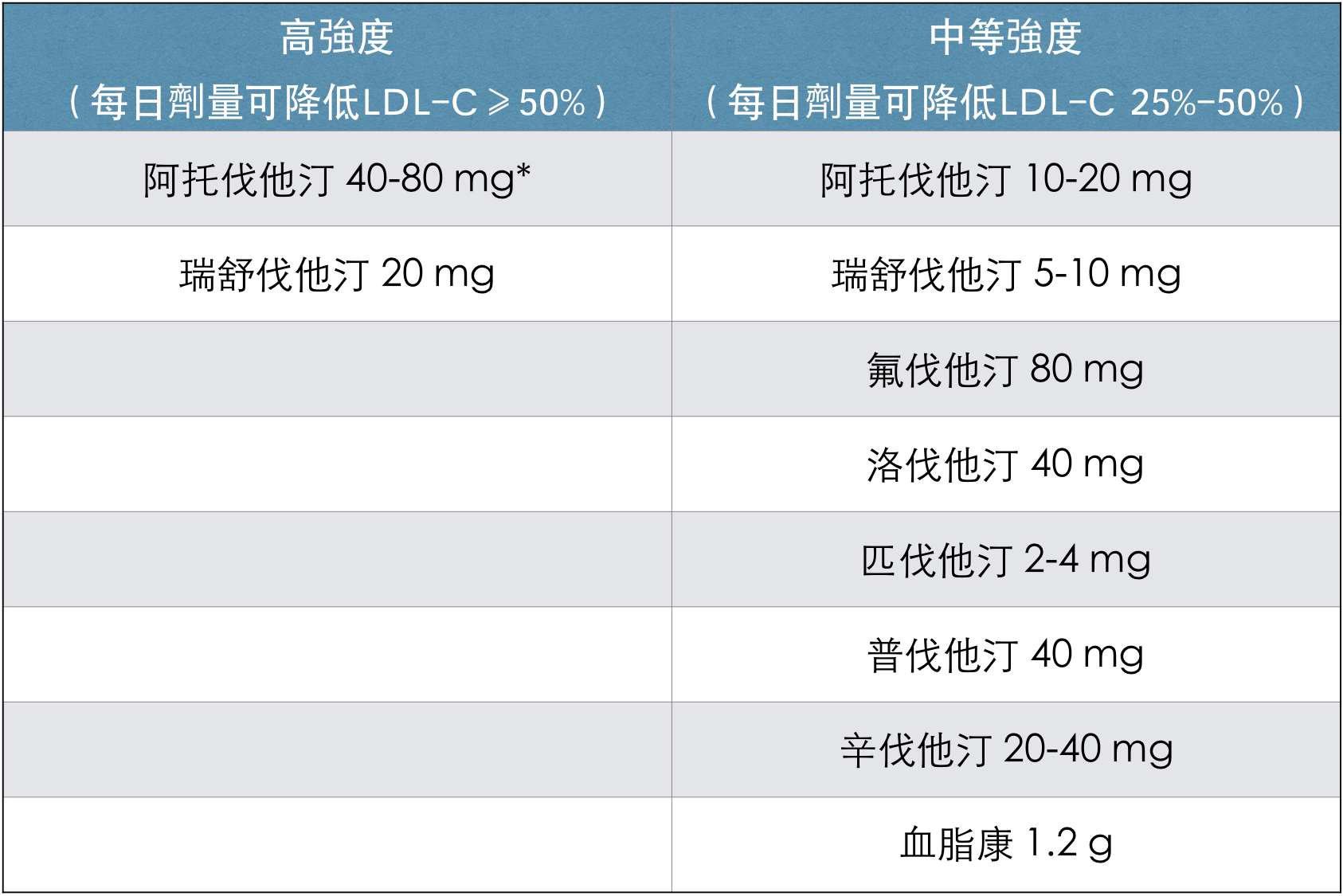

1)他汀類

適用于高膽固醇血癥、混合性高脂血癥和ASCVD患者,在冠心病二級預防中有重要作用。他汀可在任何時間段每天服用1次,但在晚上服用時LDL-C降低幅度可稍有增多。他汀應用取得預期療效后應繼續長期應用,如能耐受應避免停用。有研究提示,停用他汀有可能增加心血管事件的發生。如果應用他汀類后發生不良反應,可采用換用另一種他汀、減少劑量、隔日服用或換用非他汀類調脂藥等方法處理。

他汀類藥物降膽固醇強度

【注】*阿托伐他汀80 mg 國人經驗不足,須謹慎使用;LDL-C:低密度脂蛋白膽固醇。

2)膽固醇吸收抑制劑:依折麥布;

3)普羅布考:主要適用于高膽固醇血癥;

4)膽酸螯合劑:與他汀類聯用可明顯提高調脂療效;

5)其他調脂藥:脂必泰、多廿烷醇。

2. 主要降低TG的藥物

1)貝特類:非諾貝特(每次0.1 g,3次/d)、吉非貝齊(每次0.6

g,2次/d;苯扎貝特(0.2

g,3次/d);

2)煙酸類:維生素B3(必需維生素,大劑量使用);

3)高純度魚油制劑:主要成分為ω-3 脂肪酸(每次0.5~1.0

g,3次/d),主要用于治療高TG血癥。

3.新型調脂藥物

1)微粒體TG轉移蛋白抑制劑:如洛美他派;

2)載脂蛋白B100合成抑制:如米泊美生;

3)前蛋白轉化酶枯草溶菌素 9\kexin9 型(PCSK9) 抑制劑:如alirocumab、evolocumab

和bococizumab。

4.調脂藥物的聯合應用

1)他汀與依折麥布:降低血清LDL-C;

2)他汀與貝特:降低LDL-C 和TG及升高HDL-C,降低sLDL-C;

3)他汀與PCSK9抑制劑:降低LDL-C;

4)他汀與n-3脂肪酸:用于治療混合型高脂血癥。

八、血脂異常治療的其他措施

1. 脂蛋白血漿置換

家族性高膽固醇血癥(FH)和純合子型家族性高膽固醇血癥(HoFH)患者重要的輔助治療措施,但價格昂貴,且耗時,副作用多,存在感染風險。

2. 肝移植和其他手術治療

可使LDL-C水平明顯改善,因有并發癥多和死亡率高、供體缺乏、終生服用免疫抑制劑等多種弊端,極少應用;極嚴重純合子FH患者在缺乏更有效的治療時,可考慮采用。

九、特殊人群血脂異常的管理

1. 糖尿病

主要表現:TG升高,HDL-C降低,LDL-C升高或正常。

作用:可以顯著降低糖尿病患者發生心血管事件的危險。

應根據心血管疾病危險程度確定LDL-L目標水平。40歲及以上糖尿病患者血清LDL-C水平應控制在2.6mmol/L(100mg/dl)以下,保持HDL-C目標值在1.0mmol/L(40mg/dl)以上。

治療:首選他汀類藥物治療,如合并高TG伴或不伴低HDL-C者,可采用他汀類與貝特類藥物聯合應用。

2. 高血壓

調脂治療應根據不同危險程度確定調脂目標值。能夠使多數高血壓患者獲得很好的效益,特別是在減少冠心病事件方面可能更為突出。因此,中等危險的高血壓患者均應啟動他汀治療。HOPE-3研究結果提示,對于中等危險者,他汀類治療顯著降低總體人群的心血管事件;對于收縮壓>

143.5 mmHg 的亞組人群,他汀與降壓藥聯合應用,使心血管危險下降更為顯著。

3. 代謝綜合征

代謝綜合征是一組以肥胖、高血糖(糖調節受損或糖尿病)、高血壓以及血脂異常集結發病的臨床征候群。其罹患心血管病和2型糖尿病的危險均顯著增加。

主要防治目標:預防ASCVD以及2型糖尿病,對已有ASCVD者要預防心血管事件再發。

血脂代謝紊亂治療目標:LDL-C<2.6mmol/L(100mg/dl),TG<1.7mmol/L(150mg/dl),HDL-C≥1.0mmol/L(40mg/dl)。

4. 慢性腎臟疾病(CKD)

CKD常伴隨血脂代謝異常并促進ASCVD的發生。在可耐受的前提下,推薦CKD患者接受中等強度他汀類治療,必要時聯合膽固醇吸收抑制劑。

終末期腎病(ESRD)和血透患者,需仔細評估降膽固醇治療的風險和獲益,建議藥物選擇和LDL-C目標個體化。

【注】CKD患者是他汀類引起肌病的高危人群,應避免大劑量應用。

5. 家族性高膽固醇血癥(FH)

FH屬常染色體顯性遺傳性膽固醇代謝障礙,發生機制主要系LDL受體的功能性遺傳突變。臨床表型分為純合子型(HoFH)和雜合子型(HeFH)。

治療目的:降低ASCVD危險,減少致死性和致殘性心血管疾病發生。

【注】FH患者從青少年起即應開始長期堅持他汀類治療,可顯著降低ASCVD危險。

6. 卒中

對于非心原性缺血性卒中或短暫性腦缺血發作(TIA)患者,無論是否伴有其他動脈粥樣硬化證據,均推薦給予他汀類藥物長期治療,以減少卒中和心血管事件危險;

若患者基線LDL-C≥2.6mmol/L(100

mg/dl),他汀類藥物治療效果證據明確;而基線LDL-C<2.6mmol/L(100mg/dl)時,目前尚缺乏臨床證據;

顱內大動脈粥樣硬化性狹窄(狹窄率70%~99%)導致的缺血性卒中或TIA患者,推薦目標值為LDL-C<1.8mmol/L(70mg/dl);

長期使用他汀類藥物治療總體上是安全的。有腦出血病史的非心原性缺血性卒中或TIA

患者應權衡風險和獲益合理使用他汀類藥物

7. 高齡老年人

高齡(≥80歲)老年人常患有多種慢性疾病需服用多種藥物,要注意藥物間的相互作用和不良反應。

高齡患者大多有不同程度的肝腎功能減退,調脂藥物劑量的選擇需要個體化,起始劑量不宜太大,應根據治療效果調整調脂藥物劑量并嚴密監測肝腎功能和肌酸激酶。

因尚無高齡老年患者他汀類藥物治療靶目標的隨機對照研究,對高齡老年人他汀類藥物治療的靶目標不做特別推薦。

高齡老年高膽固醇血癥合并心血管疾病或糖尿病患者可從調脂治療中獲益。

參考文獻:

[1]中國成人血脂異常防治指南修訂聯合委員會.

中國成人血脂異常防治指南(2016

年修訂版)[J].

中華心血管病雜志,2016,

44(10):833-850.

[2]鄭剛. 2016血脂異常管理相關指南及專家共識更新解讀[J].

醫藥專論,2017,

38(7):441-444.

[3]陶國樞,張紅紅. 積極調理血脂,分層管理達標《中國成人血脂異常防治指南(2016

修訂版)》解讀[J].

中華保健醫學雜志,2017,

19(4):359-361.

[4]高秀芳,李勇.《中國成人血脂異常防治指南2016修訂版》更新要點解析[J].

中華高血壓雜志,2017,

25(1):15-18.