中国消化不良诊治标准

分類:消化科

上傳者:

浏览数:15621次

相關說明:

消化不良是指一組表現為上腹部疼痛或燒灼感、餐后上腹飽脹和早飽感的癥候群,可伴食欲不振、噯氣、惡心或嘔吐等;包括器質性消化不良(OD)和功能性消化不良(FD)兩大類。

一、消化不良的病因和病理生理

(一) 器質性消化不良

1.消化道良惡性疾病: 消化性潰瘍、胃食管反流病多見;

2.消化系統以外疾病:糖尿病、慢性腎功能不全、充血性心力衰竭、甲狀腺功能亢進癥、硬皮病等;

3.藥物因素:NSAID、選擇性環氧合酶(COX-2)抑制劑、茶堿、口服抗生素和補鉀劑等。

(二) 功能性消化不良

具體發病機制尚不明確,病理生理基礎包括:

1.運動功能障礙:主要發病基礎,近端胃適應性舒張功能受損,順應性下降,使餐后胃內食物分布異常,引起餐后飽脹、早飽等癥狀, 約40%的FD患者存在胃排空延緩,可能與胃電節律紊亂有關;

2.內臟高敏感性:FD患者對胃腸擴張刺激產生的不適感的嚴重程度明顯高于健康人,可以引起餐后出現的上腹飽脹或疼痛、早飽、體質量下降等癥狀;

3.胃酸分泌:基礎胃酸分泌雖在正常范圍,但刺激可引起胃酸分泌增加,臨床會有空腹時上腹部不適或疼痛,進食后減輕以及抑酸治療有效等表現;

4.幽門螺旋桿菌感染:對HP感染是否為FD的發病因素尚存在爭議,國內專家共識的意見為HP感染是慢性活動性胃炎的主要病因,有消化不良癥狀的HP感染者可歸屬FD的范疇;

5.精神心理因素:重要的發病因素之一,約半數以上FD患者存在精神心理障礙,且FD癥狀的嚴重和程度與抑郁、焦慮和恐懼等有關。

二、消化不良的診斷

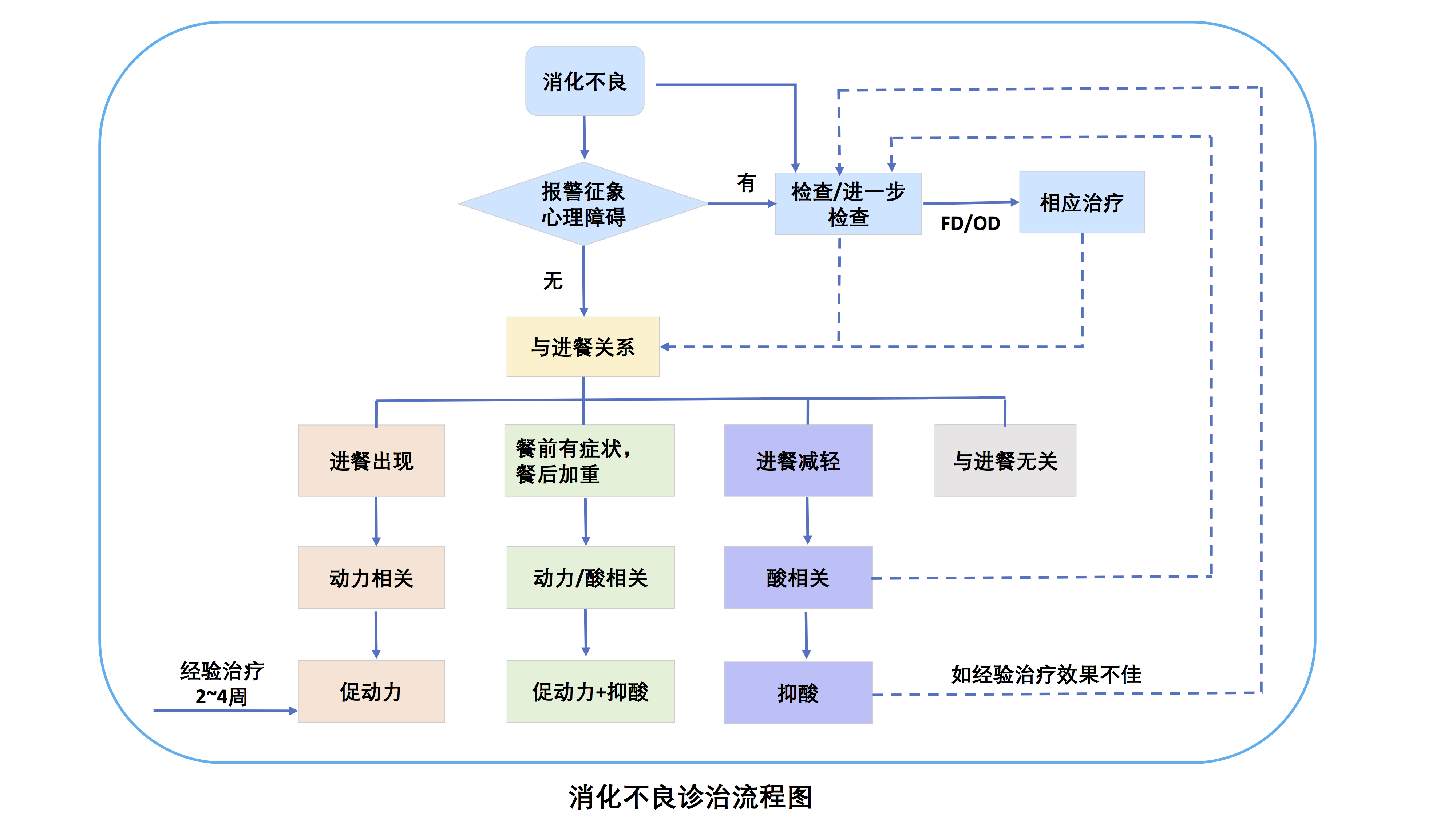

參考國際消化不良診治流程,結合我國消化不良的特點以及近年的研究進展,在2000年我國制定了消化不良的流程。

(一)對消化不良及相關癥狀的評估

我國目前采用羅馬Ⅲ診斷標準作為診斷指導,其對消化不良的主要癥狀給予的定義如下:

-

餐后飽脹:食物長時間存留于胃內引起的不適感;

-

早飽感:指進食少許食物即感胃部飽滿,不能繼續進餐;

-

上腹痛:位于胸骨劍突下與臍水平以上、兩側鎖骨中線之間區域的疼痛;

-

上腹燒灼感:局部的灼熱感,與燒心不同,燒心是指胸骨后燒灼樣疼痛或不適翻,是胃食管反流病(GERD)的特征性癥狀。

*注意:FD患者臨床表現個體差異性大,可分為2個亞型:餐后不適綜合征(postprandial

distress syndrome,PDS)和上腹痛綜合征(epigastrie

pain syndrome,EPS)。臨床上兩個亞型常有重疊,有時可能難以區分,但通過分型對不同亞型的病理生理機制的理解,對選擇治療將有一定幫助,同時還需注意其與GERD和腸易激綜合征(IBS)等其他功能性胃腸病的重疊,詳見附件FD羅馬Ⅲ診斷標準 。

(二)詢問病史時需了解

-

消化不良癥狀及其程度和頻度;

-

癥狀的發生與進餐的關系,有無夜間出現癥狀以及癥狀與體位、排便的關系;

-

進食量有無改變,有無體質量下降以及營養狀況;

-

患者的進食行為、心理狀態以及是否影響生活質量;

-

有無重疊癥狀,如燒心、反酸、腹瀉或便秘等;

-

引起消化不良的可能病因,注意有無警報征象。

(三)消化不良的警報征象包括

消瘦、貧血、上腹包塊、頻繁嘔吐、嘔血或黑便、年齡>40歲的初發病者、有腫瘤家族史等。對有警報征象者及對有精神心理障礙者,建議及時進行檢查,明確排除器質性疾病對解釋病情更為有利。

(四)相關檢查

我國胃鏡普及,建議作為消化不良診斷的主要手段。對初診的患者應結合癥狀及查體情況有針對性的選擇檢查。對經驗性治療或常規治療無效的患者可行HP檢查,若癥狀嚴重或常規治療效果不明顯的可行胃電圖、胃排空、胃容納功能和感知功能檢查。對其動力和感知功能進行評估,在指導治療調整的同時,也可用于對其他動力相關疾病所致消化不良的評估(如糖尿病性消化不良)。

三、消化不良的治療

治療方案指南主要對FD的治療提出規范意見。FD的治療策略應是依據其可能存在的病理生理學異常進行整體調節,選擇個體化的治療方案。治療主要是針對原發病,其目的在于迅速緩解癥狀,提高患者的生活質量,去除誘因,恢復正常生理功能,預防復發。

(一) 一般處理

-

幫助患者認識、理解病情;

-

指導其改善生活方式、調整飲食結構和習慣;

-

去除可能與癥狀發生有關的發病因素,提高患者對應癥狀的能力。

(二) 經驗性治療

-

適應人群:適用于年齡<40歲、無警報征象、無明顯精神心理障礙的患者;

-

用藥選擇:與進餐相關的消化不良(如PDS)可首選促動力劑或合用抑酸劑,與進餐非相關的消化不良/酸相關性消化不良(如EPS)者可選用抑酸劑或合用促動力劑;

-

治療療程:經驗治療時間一般為2-4周;

-

治療反饋:無效者應行進一步檢查,明確診斷后有針對性進行治療。

(三) 治療用藥

-

抗酸劑:抗酸劑如氫氧化鋁、鋁碳酸鎂等可減輕癥狀,但療效不如抑酸劑。鋁碳酸鎂除具有抗酸作用外,還具有吸附膽汁的功能,伴有膽汁反流者可選用。

-

抑酸劑:目前廣泛應用于FD的治療.適用于非進餐相關消化不良中以上腹痛、燒灼感為主要癥狀者。常用抑酸劑包括H2受體拮抗劑(H2RA)和質子泵抑制劑(PPI)兩大類。H2RA可有效治療FD,常用藥物有西米替丁、雷尼替丁和法莫替丁等。小劑量PPI能有效治療FD,常用PPI制劑有奧美拉唑、蘭索拉唑、泮托拉唑、雷貝拉唑和埃索美拉唑等。

-

促動力劑:促動力劑可明顯改善與進餐相關的上腹部癥狀,如上腹飽脹、早飽等。常用的促動力劑包括:

-

多巴胺受體拮抗劑

-

1)甲氧氯普胺具有較強的中樞鎮吐作用,能增強胃動力,但因其可導致錐體外系反應而不宜長期、大劑量使用;

-

2)多潘立酮為選擇性外周多巴胺D2受體拮抗劑,不透過血腦屏障,因此無錐體外系不良反應。該藥能增加胃竇和十二指腸動力,促進胃排空,明顯改善消化不良患者上腹不適、早飽、腹脹等癥狀。個別患者長期服用可出現乳房脹痛或溢乳現象;

-

3)依托必利通過拮抗多巴胺D2受體和抑制乙酰膽堿酯酶活性起作用,可增強并協調胃腸運動,改善患者的臨床癥狀。

-

5-HT4受體激動劑:莫沙必利在我國和亞洲的臨床資料顯示其可顯著改善FD患者早飽、腹脹、噯氣等癥狀。目前未見心臟嚴重不良反應報道,但對5-HT4受體激動劑的心血管不良反應仍應引起重視。

-

紅霉素:具有胃動素樣作用,靜脈給藥可促進胃排空。主要用于胃輕癱的治療,不推薦作為治療FD的首選藥物。

-

助消化藥:消化酶和微生態制劑可作為治療消化不良的輔助用藥。復方消化酶和益生菌制劑可改善與進餐相關的腹脹、食欲不振等癥狀。

-

根除HP治療:根除HP可使部分FD患者的癥狀得到長期改善,對合并且HP感染的FD患者,如應用抑酸劑、促動力劑治療無效,建議向患者充分解釋根除治療的利弊,征得患者同意后給予根除HP治療。

-

精神心理治療:薈萃分析顯示,抗焦慮、抑郁藥對FD有一定療效,對抑酸劑和促動力劑治療無效、且伴有明顯精神心理障礙的患者可選擇三環類抗抑郁藥或5-HT 再攝取抑制劑(SSRI);除藥物治療外,行為治療、認知治療和心理干預等可能對這類患者也有益。精神心理治療不但可緩解癥狀,還可提高患者的生活質量。

-

參考文獻:

-

華醫學會消化病學分會胃腸動力學組.中國消化不良的診治指南(2007,大連)[J].中華消化雜志,2007,27(12):832-834.